瀏覽次數:次

自發掘以來,楊官寨遺址出土了大量的精美文物,陶、石、骨、玉器達數千件。代表性陶器有尖底瓶、彩陶盆、彩陶缽、夾砂罐、釜、灶、大口罐、甕、缸、筒形罐、鼓等,還出土了大量的石器和骨器。

尖底瓶是中原地區仰韶時代最具代表性的器物,較小的口部,細長的體形,尖尖的底部,甲骨文、金文中用來表示酒的“酉”字,被認為是尖底瓶的象形。陜西省考古研究院與美國斯坦福大學劉莉教授團隊合作,對楊官寨遺址等仰韶時代尖底瓶內殘留物進行分析,發現了酒酸類遺存,揭示出當時可能存在的釀酒現象。一般以黍和薏苡[yì yǐ]為原料,輔以野生小麥族種子、栝[guā]樓根、山藥及百合等,糖化后注入尖底瓶中釀制,尖底瓶的整體形制高度適用于酒的發酵和儲藏。而且小口便于密封,有助于減少酒精揮發,尖底則可集中沉淀殘渣,利于澄清酒液。酒的出現可能與當時的一些宗教禮儀、宴饗[xiǎng]活動有關,是探索社會復雜化和文明演進的有力證據。

楊官寨遺址發現的鏤空人面陶器座也極具代表性,在陶盆的腹部鏤空雕塑成人面的模樣,眼睛、嘴巴中空,眼睛略彎曲、嘴巴微張,儼然一副微笑的表情,中間是突出的鼻子,形象十分可愛,該類器物在同時期的考古發現中極為罕見,另在山西吉縣溝堡遺址發現一件,但其整體制作不甚考究,面目較為猙獰。遺址內還出土了10多件人面飾的陶器,用鏤空、浮雕、貼塑、戳印、刻繪、彩繪等方式,在陶盆、陶缽、泥餅、夾砂罐、陶環等器物上,制作成人面的形象。

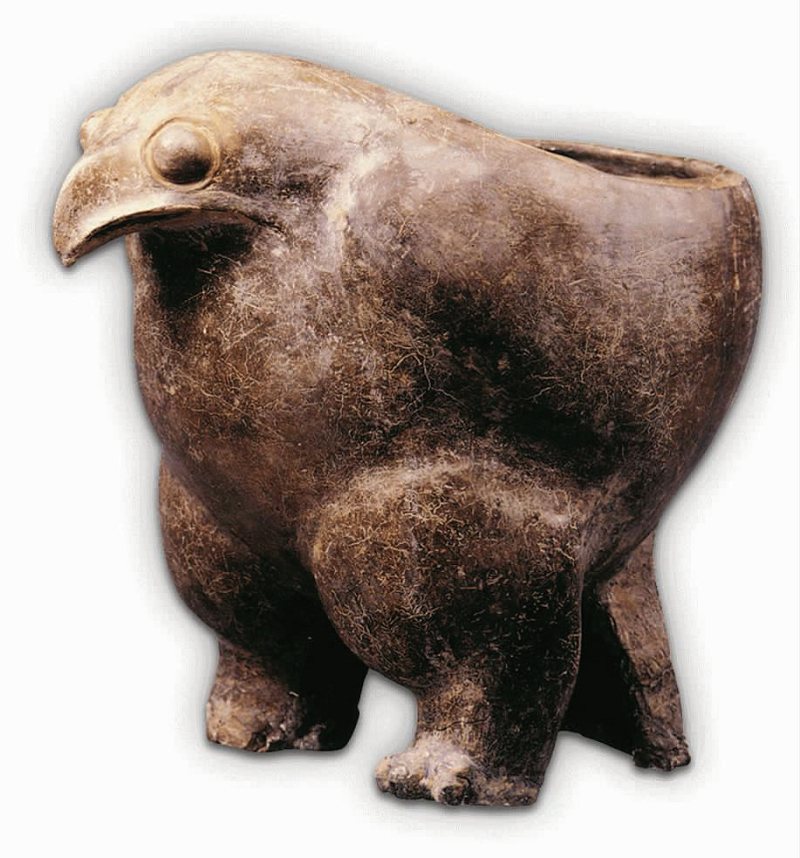

廟底溝文化時期出現一些特殊器物,從出土位置、器物造型、功能設計等方面來看顯然已經不再是實用器物,可能與祭祀或者巫術有關,可能就是特權階層在進行大型祭祀活動時使用的祭祀用器。如華縣太平莊遺址南臺地M701發現的鷹鼎,出土于一座成年女性墓葬中,又稱作鶚鼎、鶚尊。是原始先民以神鷹為原型而制作的,鼎口位于鷹背中央,鷹無頸,頭微仰起,尖嘴,顯得堅硬有力,兩只外凸的雙目,佇足而立,平視前方,炯炯有神,體形雄健,雙腿粗大,與尾羽巧妙地分為三個支點,成鼎足之勢。兩翼貼在腹部微收,將“鼎”形器物特征與“鷹”的高傲神態特征完美地結合在一起。鷹鼎器物結構簡潔,未加其他裝飾紋樣,通體打磨光滑,質感很強,整體造型優美,形態逼真。整個造型充滿桀驁猛厲的氣勢,顯示古代藝術家的大膽想象與精巧設計,更是體現了當時先民豐富的精神追求。

遺址內還出土了100余件精美的彩陶,一般在紅色陶盆、陶缽、泥質罐等器物上繪制有黑紅色花瓣紋、葉片紋、勾連回旋紋、人面紋、網格紋、西陰紋等圖案,代表了仰韶時期制陶工藝的高超水平,凸顯了史前先民物質文化和精神文化方面的追求。以楊官寨遺址為代表的廟底溝文化不僅在廟底溝文化核心圈內普遍使用彩陶,同時向外傳播,影響了以中原為中心的大半個中國。這些彩陶器的形態規范,圖案標準,并且具有十分特殊、強大的文化穿透力,應該代表著這些陶器的擁有者有著共同的信仰和文化認同。

楊官寨遺址出土較為豐富的石器,主要器形有石球、石斧、磨石、石刀、石環等,其中用于農業耕種、收割的工具十分有限,似乎說明楊官寨史前聚落內鮮少從事農業生產。如此巨大規模的史前遺址如何獲取實物資源,是值得深入研究的問題,或許當時已經存在資源調配和物資供應的可能。

《周禮·春官·大宗伯》記載,“以玉作六器,以禮天地四方:以蒼璧禮天,以黃琮禮地,以青圭禮東方,以赤璋禮南方,以白琥禮西方,以玄璜禮北方”。這是非常完善的祭祀禮制。楊官寨遺址出土了目前所知最早的石璧和石琮。其中石璧由大理石磨制而成,璧呈扁圓形,中心有一圓孔,外徑16.9厘米、內徑5.5厘米—5.9厘米,肉寬5.5厘米、厚0.6厘米—1厘米,這與《爾雅·釋器》指出的“肉倍好,謂之璧”(邢禹疏:“肉,邊也;好,孔也。邊大倍于孔者名璧。”)等文獻記述的玉璧器形十分相近。楊官寨遺址還出土一件殘石琮,大理石制作而成,表面打磨光滑,截面呈扁狀,外方內圓,折角處殘損。一邊殘長5.3厘米、另一邊殘長5.9厘米、厚1厘米,可以說是目前所知琮的最早形態。所謂瓊,外形方、內洞圓,后世又稱“輞頭”。因此,曾經負責楊官寨遺址發掘的王煒林認為璧、琮類祭祀的禮器應該起源于廟底溝文化時期,并深刻影響了古代中國的某些禮玉器的發展,對研究后期禮制的起源和發展具有非常重要的意義。